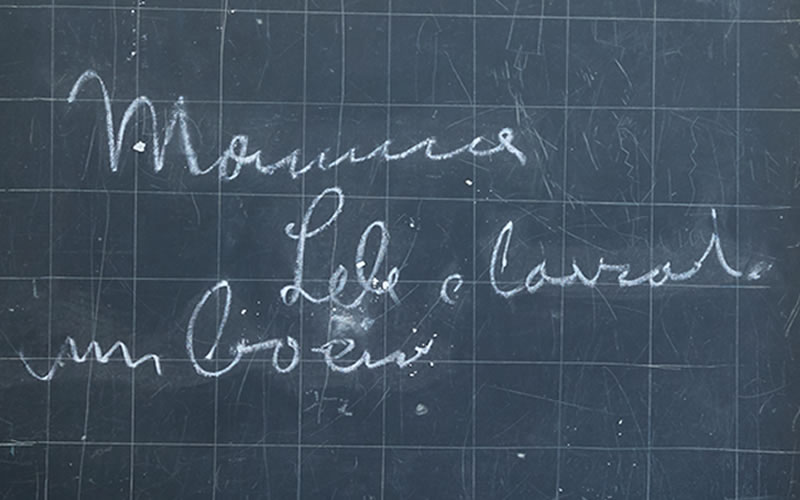

Per noi il tempo si è fermato all'alba.

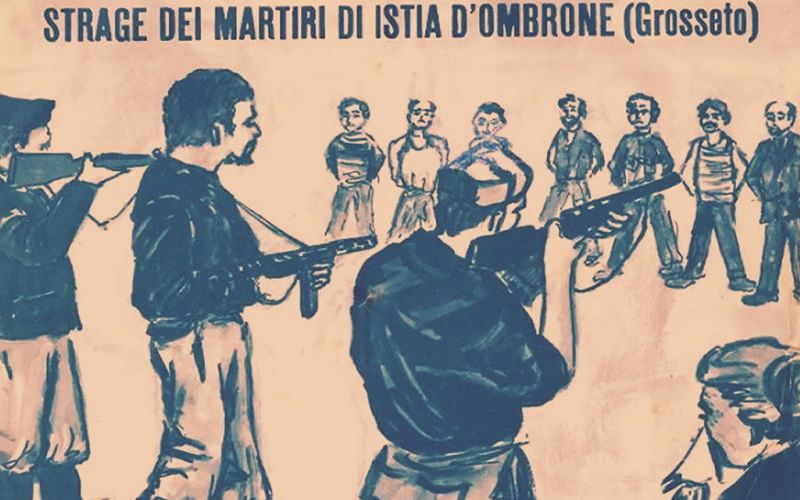

Storia dei Martiri d'Istia

Credits: Opera di Merve Bera Eskin, Busra Bozuyla, Erasmus Plus "Our memories and I", novembre 2018, Casa della memoria al futuro, Maiano Lavacchio. Foto di Luigi Zannetti