|

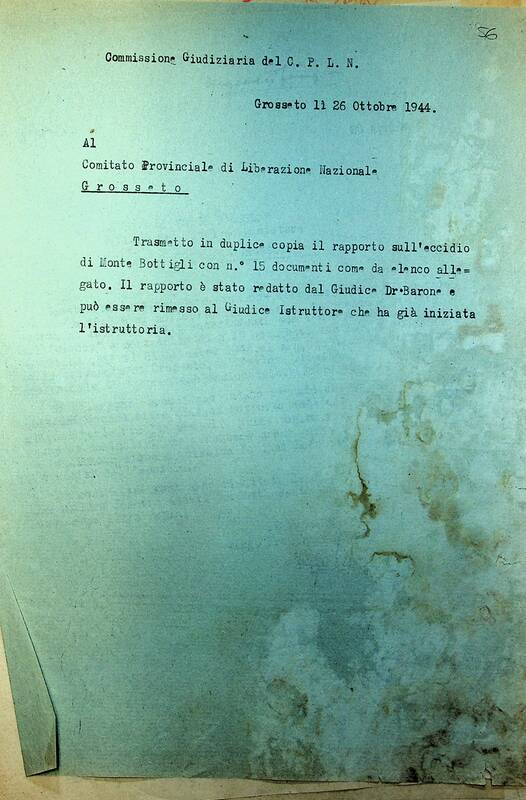

Le prime indagini sulla strage di Maiano Lavacchio furono promosse dal CPLN, che raccolse testimonianze e documentazione utile fin da subito dopo la Liberazione della provincia.

Nell'Archivio del CPLN è conservata tutta la documentazione raccolta. Fin dall'inizio i familiari delle vittime espressero il legittimo desiderio che fosse fatta piena luce e giustizia sulla strage. Non sempre le loro denunce furono ascoltate e le aspettative rispetto all'identificazione di tutti i complici rimasero in parte deluse. Tra i sospettati, i familiari delle vittime insistettero molto su un appuntato dei carabinieri, che viveva a Istia. Furono segnalati gravi episodi di intimidazione e minacce per costringere i giovani all'arruolamento. Ancor più grave l’accusa di aver collaborato alla preparazione dell’eccidio, basata su testimonianze di persone che lo avrebbero sentito parlare della cattura di giovani di Monte Bottigli prima del 22 marzo. Altri sospetti caddero su abitanti della zona, che avrebbero compiuto sopralluoghi nelle abitazioni dei Guidoni e dei Matteini per accertare la presenza o meno dei ragazzi, e su una coppia di Grosseto, impiegata fascista lei, agente dell'OVRA lui, che si era rifugiata al nord dopo la Liberazione di Grosseto: a loro carico ci furono effettivamente procedimenti giudiziari e condanne, ma nulla risultò in relazione ai fatti di Maiano Lavacchio. |

Gli esiti dell’inchiesta del CPLN furono inviati dal presidente del Comitato Fabbrini al giudice istruttore presso il Tribunale di Grosseto il 21 novembre 1944. Circa un anno dopo, l’Ufficio del PM presso la Sezione di Corte d’Assise di Grosseto chiarì i motivi per cui il giudizio sui vari rastrellamenti verificatisi in provincia (13 casi documentati tra cui Maiano Lavacchio, Frassine, Scalvaia, Roccalbegna e l'uccisione del tenente partigiano Gino Canzanelli) furono riuniti in un unico procedimento giudiziario: i principali esponenti del fascismo repubblicano, chiamati a rispondere dell’accusa di collaborazionismo, dalle prime indagini risultavano quali esecutori e mandanti di un medesimo piano criminoso declinato in più passaggi e quindi non era possibile, in punta di diritto, mantenere separati i singoli fatti e giudicarli.

|

Foto 1-3: immagini del "Processone" con gli imputati in cella e la cittadinanza in attesa fuori dal Tribunale. Credits: Archivio fotografico F-lli Gori, in http://archivioglobale.chelliana.it/

|

Nel giugno 1946 la Sezione Speciale di Corte d’Assise chiuse la fase istruttoria e dette il via al cosiddetto “processone”, Gli imputati erano 87, di cui 48 detenuti, e 21 latitanti: in realtà furono giudicati effettivamente 59; 18 nel frattempo erano deceduti, gli altri non più perseguibili per i benefici dell’amnistia. Non si era potuto processare, ad esempio, il federale di Grosseto Silio Monti, colui che presiedeva la "corte" illegittima che aveva pronunciato la sentenza di morte per i ragazzi, perché era deceduto il 28 maggio 1944 (vittima di un mitragliamento aereo, secondo una nota di Alceo Ercolani, o di un attacco dei partigiani senesi a Iesa, secondo altre fonti).

234 i testimoni dell’accusa, 200 quelli della difesa. Tutti i parenti delle vittime si erano costituiti parte civile; a difenderli tre avvocati di diverso orientamento politico - Eliseo Magrassi, Pietro Martinelli, Pasquale De Leone -, tutti antifascisti e in seguito appartenenti a Solidarietà democratica. |

Per il rastrellamento di Monte Bottigli la Corte d'Assise smontò la tesi difensiva degli imputati che sostenevano l’esclusiva responsabilità tedesca e trattò il caso come forma di collaborazionismo politico e militare, perché «l’azione aveva la finalità di assicurare mediante il terrore di sanguinose repressioni un maggior afflusso di militari a quell'esercito repubblicano voluto dai tedeschi a sostegno della loro azione contro gli alleati e l’esercito del governo legale».

Non sfuggì ai giudici l'intensificarsi dei rastrellamenti nei mesi di febbraio e marzo 1944, in concomitanza con le campagne di arruolamento dei richiamati e degli sbandati dell’esercito, condotte anche in chiave di repressione dei gruppi partigiani che andavano nel frattempo ingrossandosi. La Corte individuò anche uno stesso modus operandi per gli episodi di Monte Bottigli, del Frassine e di Scalvaia: rastrellamenti condotti con azioni di fuoco e successive fucilazioni senza processo di coloro che erano stati catturati.

La Corte, in base a prove certe, affermò la responsabilità unicamente fascista per la strage di Maiano Lavacchio: le operazioni del rastrellamento furono dirette dai fascisti, che si presentarono a casa della famiglia Biagi, fecero prigionieri i due sbandati sardi e li costrinsero a condurli alle capanne di Monte Bottigli; i prigionieri che non furono fucilati rimasero in mano agli italiani; la fucilazione fu un atto di esecuzione degli ordini impartiti dal capo della provincia Ercolani; i tedeschi parteciparono solo alla prima fase del rastrellamento - probabilmente interessati solo alla cattura del disertore tedesco, che riuscì invece a fuggire -, poiché l’ufficiale e la maggior parte di essi fecero ritorno alla base prima di giungere alle capanne; nessun tedesco entrò nell'aula dove si svolse il processo; l’elogio per l’azione fu emanato da Ercolani, prova decisiva che il rastrellamento fu diretto e voluto dagli italiani.

Non sfuggì ai giudici l'intensificarsi dei rastrellamenti nei mesi di febbraio e marzo 1944, in concomitanza con le campagne di arruolamento dei richiamati e degli sbandati dell’esercito, condotte anche in chiave di repressione dei gruppi partigiani che andavano nel frattempo ingrossandosi. La Corte individuò anche uno stesso modus operandi per gli episodi di Monte Bottigli, del Frassine e di Scalvaia: rastrellamenti condotti con azioni di fuoco e successive fucilazioni senza processo di coloro che erano stati catturati.

La Corte, in base a prove certe, affermò la responsabilità unicamente fascista per la strage di Maiano Lavacchio: le operazioni del rastrellamento furono dirette dai fascisti, che si presentarono a casa della famiglia Biagi, fecero prigionieri i due sbandati sardi e li costrinsero a condurli alle capanne di Monte Bottigli; i prigionieri che non furono fucilati rimasero in mano agli italiani; la fucilazione fu un atto di esecuzione degli ordini impartiti dal capo della provincia Ercolani; i tedeschi parteciparono solo alla prima fase del rastrellamento - probabilmente interessati solo alla cattura del disertore tedesco, che riuscì invece a fuggire -, poiché l’ufficiale e la maggior parte di essi fecero ritorno alla base prima di giungere alle capanne; nessun tedesco entrò nell'aula dove si svolse il processo; l’elogio per l’azione fu emanato da Ercolani, prova decisiva che il rastrellamento fu diretto e voluto dagli italiani.

|

Con la sentenza del 18 dicembre 1946 la Sezione speciale della Corte d’Assise di Grosseto condannò Maestrini, Pucini, De Anna, Ciabatti, Scalone, Del Canto, Raciti e Gori alla pena di morte mediante fucilazione; Ercolani e Scotti alla pena complessiva di anni 30 di reclusione (di cui 10 condonati condizionalmente); Lorenzini Pompilio alla pena complessiva di anni 26 di reclusione (di cui 8 anni e 8 mesi condonati condizionalmente); Barberini e Giannini alla pena di anni 6 di reclusione e lire 4mila di multa (di cui 5 anni e lire 4mila condonati condizionalmente) per reati non riguardanti il collaborazionismo.

Furono assolti: Sbrilli, Cinquemani, De Santis Antonio e Nardi Sesto per non aver commesso i reati loro ascritti; Gorelli, Forcelloni, Santucci, Marrini, Nannetti, Cipolli, Mori, Testini, Ceccantini e Nardi Nardello per insufficienza di prove riguardo agli omicidi loro contestati; Faenzi per non aver partecipato al fatto. Nei riguardi di Pucci, Ciacci, Giannini e Lorenzini non si procedette per estinzione del reato di collaborazionismo. Nessuna delle condanne a morte fu mai eseguita, mentre tutte le altre pene furono derubricate, condonate o amnistiate nei procedimenti successivi. |

Alcune delle pagine della sentenza emessa dalla Sezione speciale della Corte d'Assise di Grosseto

| ||||||

Nel dettaglio:

Ennio Barberini, comandante della 98° Legione GNR, nel corso del “Processone” fu assolto con la formula del dubbio dalle imputazioni di omicidio e collaborazionismo e risultò condannato solo per reati minori (furto e peculato).

Vittorio Ciabatti, già tenente delle GNR, dopo la condanna a morte ottenne l’annullamento della sentenza da parte della Corte Suprema di Cassazione in Roma per mancanza di motivazione in ordine all'eccidio di Monte Quoio e all'uccisione del capitano Roderick a Monte Cucco. La Corte rinviò il giudizio alla Corte d’Assise di Perugia, che in data 18 febbraio 1949 lo condannò a 15 anni di reclusione, di cui 10 condonati. Nel 1950 presentò istanza di grazia insieme a Del Canto, ma il questore di Grosseto Cutuli ribadì che i familiari delle vittime si erano mostrati indignati per tale richiesta. Fu scarcerato il 19 aprile 1952.

Alceo Ercolani, ex capo della Provincia, fece ricorso contro la sentenza alla Corte Suprema di Cassazione, che sancì il rinvio a giudizio alla Corte d’Assise di Perugia. L’esito del ricorso fu una nuova sentenza, che nel febbraio 1949 lo condannò a 21 anni di reclusione, di cui 14 condonati. Fu scarcerato il 19 maggio 1950 per concessione della liberazione condizionale.

Ennio Barberini, comandante della 98° Legione GNR, nel corso del “Processone” fu assolto con la formula del dubbio dalle imputazioni di omicidio e collaborazionismo e risultò condannato solo per reati minori (furto e peculato).

Vittorio Ciabatti, già tenente delle GNR, dopo la condanna a morte ottenne l’annullamento della sentenza da parte della Corte Suprema di Cassazione in Roma per mancanza di motivazione in ordine all'eccidio di Monte Quoio e all'uccisione del capitano Roderick a Monte Cucco. La Corte rinviò il giudizio alla Corte d’Assise di Perugia, che in data 18 febbraio 1949 lo condannò a 15 anni di reclusione, di cui 10 condonati. Nel 1950 presentò istanza di grazia insieme a Del Canto, ma il questore di Grosseto Cutuli ribadì che i familiari delle vittime si erano mostrati indignati per tale richiesta. Fu scarcerato il 19 aprile 1952.

Alceo Ercolani, ex capo della Provincia, fece ricorso contro la sentenza alla Corte Suprema di Cassazione, che sancì il rinvio a giudizio alla Corte d’Assise di Perugia. L’esito del ricorso fu una nuova sentenza, che nel febbraio 1949 lo condannò a 21 anni di reclusione, di cui 14 condonati. Fu scarcerato il 19 maggio 1950 per concessione della liberazione condizionale.

|

Michele De Anna, comandante della squadra d’azione “Ettore Muti”, condannato a morte in contumacia, si rese latitante e non fu mai arrestato. La condanna alla pena capitale fu commutata in quella dell’ergastolo dalla Corte Suprema di Cassazione (23 marzo 1948). La Corte d’Assise d’Appello di Perugia, con sentenza del 22 giugno 1955, confermò per De Anna la pena dell’ergastolo, ma il 29 agosto 1959 la Corte Suprema di Cassazione annullò senza rinvio tale sentenza, considerando il reato estinto per amnistia (art. 1 DP n. 460 dell’11 luglio 1959). Finì così la lunga latitanza del capo della spedizione di Monte Bottigli, che non scontò neppure un giorno di carcere. Negli anni Sessanta, residente a Roma, continuava a svolgere indisturbato la professione di medico.

|

Sig. Questore, il condannato a morte Michele De Anna è tuttora latitante a Roma […]. Sarebbe l’ora di prenderlo. ASGR, Fondo Questura, b. 423 CPC, f. De Anna Michele, lettera anonima del 24.03.1960. Il questore aggiunse a penna, il 26 marzo 1960: «È stato amnistiato» |

Alfredo Del Canto, ex-milite della 98° Legione GNR, ottenne la commutazione della pena di morte in ergastolo dalla Corte Suprema di Cassazione (23 marzo 1948). Successivamente, la Corte d’Appello di Firenze tramutò l’ergastolo in 30 anni di reclusione (20 ottobre 1949). La stessa Corte diminuì la pena a 20 anni (declaratoria 16 gennaio 1951, in applicazione del DP 9 febbraio 1948, n. 32) e con declaratoria del 18 marzo 1960 dichiarò estinti per amnistia i reati di collaborazionismo e omicidio a lui imputati (DP 11 luglio 1959, n. 460, art. 1, lett. A).

Armando Gori, ex-milite della 98° Legione GNR, si vide annullare la sentenza della Corte d’Assise di Grosseto (condanna a morte) dalla Corte Suprema di Cassazione (23 marzo 1948), che rinviò il giudizio alla Corte d’Assise di Perugia. Quest’ultima lo condannò a 15 anni di reclusione, di cui 10 condonati (18 febbraio 1949). Gori finì di scontare la pena nel carcere di Viterbo l’8 settembre 1949.

Pompilio Lorenzini, ex funzionario di PS, ricorse contro la sentenza del “Processone”. La Corte d’Assise di Perugia, in data 18 febbraio 1949, lo condannò per il reato di collaborazionismo a 14 anni di reclusione (di cui 9 anni e 8 mesi condonati). A seguito dell’ordinanza della Procura generale di Perugia fu messo in libertà per fine pena il 9 marzo 1949.

Angelo Maestrini, già comandante del Battaglione territoriale della 98° Legione GNR, condannato a morte in contumacia, fu quasi sicuramente fucilato dai partigiani nei pressi del campo di concentramento di Recoaro Terme (Vicenza) nel maggio 1945. La Corte Suprema di Cassazione commutò la pena di morte in ergastolo (23 marzo 1948), mentre la Corte d’Appello di Firenze, nel 1952, convertì l’ergastolo in 30 anni di reclusione. L’Ufficio dello stato civile di Grosseto emise il certificato di morte di Maestrini solo il 22 gennaio 1955.

Inigo Pucini, ex commissario prefettizio di Grosseto, come Maestrini vide commutarsi la pena di morte in quella dell’ergastolo. Il 18 febbraio 1949 la Corte d’Assise di Perugia ridusse la sua condanna a 24 anni di reclusione, di cui 16 condonati. I familiari delle vittime di Maiano Lavacchio, interpellati dal Procuratore della Repubblica di Grosseto il 7 marzo 1950, espressero parere contrario alla sua liberazione condizionale. Pucini, a cui erano già stati condonati due terzi più un anno della pena, sarebbe dovuto uscire di prigione il 27 aprile 1952, ma fu effettivamente scarcerato il 17 marzo 1951 per concessione della liberazione condizionale. Trasferitosi a Viterbo, continuò a fare politica attiva nel MSI.

Lucio Raciti, agente di PS e delatore, ottenne la commutazione della pena di morte in ergastolo dalla Corte Suprema di Cassazione (23 marzo 1948). In seguito la Corte d’Appello di Firenze ridusse la condanna a 30 anni (20 ottobre 1949), prima del condono che portò alla sua scarcerazione il 21 gennaio 1952.

Sebastiano Scalone, commissario di PS, ottenne la commutazione della pena di morte in quella dell’ergastolo (Corte Suprema di Cassazione, 23 marzo 1948), successivamente commutata in 30 anni di reclusione (Corte d’Appello di Firenze, 27 marzo 1952). La Corte d’Appello di Perugia, con ordinanza del 16 febbraio 1973, dichiarò estinto il reato, in applicazione all’art. 2 del DPR n. 332 del 4 giugno 1966. Scalone, che risulta latitante nel dopoguerra, fu quasi sicuramente ucciso dai partigiani a Roccastrada nei giorni successivi alla Liberazione.

Liberale Scotti, ex vice questore, ricorse contro la sentenza alla Corte Suprema di Cassazione, che il 23 marzo 1948 la annullò per «difetto di motivazione in ordine alla partecipazione all’eccidio di Monte Bottigli» e rinviò il giudizio alla Corte d’Assise di Perugia, che il 18 febbraio 1949 lo condannò a 15 anni di reclusione, di cui due terzi condonati. Scotti ricorse in Cassazione anche per tale sentenza e il 23 giugno 1949 vide accolta dal Ministero di Grazia e Giustizia la domanda per la liberazione condizionale. Fu scarcerato il 7 novembre 1949.

Armando Gori, ex-milite della 98° Legione GNR, si vide annullare la sentenza della Corte d’Assise di Grosseto (condanna a morte) dalla Corte Suprema di Cassazione (23 marzo 1948), che rinviò il giudizio alla Corte d’Assise di Perugia. Quest’ultima lo condannò a 15 anni di reclusione, di cui 10 condonati (18 febbraio 1949). Gori finì di scontare la pena nel carcere di Viterbo l’8 settembre 1949.

Pompilio Lorenzini, ex funzionario di PS, ricorse contro la sentenza del “Processone”. La Corte d’Assise di Perugia, in data 18 febbraio 1949, lo condannò per il reato di collaborazionismo a 14 anni di reclusione (di cui 9 anni e 8 mesi condonati). A seguito dell’ordinanza della Procura generale di Perugia fu messo in libertà per fine pena il 9 marzo 1949.

Angelo Maestrini, già comandante del Battaglione territoriale della 98° Legione GNR, condannato a morte in contumacia, fu quasi sicuramente fucilato dai partigiani nei pressi del campo di concentramento di Recoaro Terme (Vicenza) nel maggio 1945. La Corte Suprema di Cassazione commutò la pena di morte in ergastolo (23 marzo 1948), mentre la Corte d’Appello di Firenze, nel 1952, convertì l’ergastolo in 30 anni di reclusione. L’Ufficio dello stato civile di Grosseto emise il certificato di morte di Maestrini solo il 22 gennaio 1955.

Inigo Pucini, ex commissario prefettizio di Grosseto, come Maestrini vide commutarsi la pena di morte in quella dell’ergastolo. Il 18 febbraio 1949 la Corte d’Assise di Perugia ridusse la sua condanna a 24 anni di reclusione, di cui 16 condonati. I familiari delle vittime di Maiano Lavacchio, interpellati dal Procuratore della Repubblica di Grosseto il 7 marzo 1950, espressero parere contrario alla sua liberazione condizionale. Pucini, a cui erano già stati condonati due terzi più un anno della pena, sarebbe dovuto uscire di prigione il 27 aprile 1952, ma fu effettivamente scarcerato il 17 marzo 1951 per concessione della liberazione condizionale. Trasferitosi a Viterbo, continuò a fare politica attiva nel MSI.

Lucio Raciti, agente di PS e delatore, ottenne la commutazione della pena di morte in ergastolo dalla Corte Suprema di Cassazione (23 marzo 1948). In seguito la Corte d’Appello di Firenze ridusse la condanna a 30 anni (20 ottobre 1949), prima del condono che portò alla sua scarcerazione il 21 gennaio 1952.

Sebastiano Scalone, commissario di PS, ottenne la commutazione della pena di morte in quella dell’ergastolo (Corte Suprema di Cassazione, 23 marzo 1948), successivamente commutata in 30 anni di reclusione (Corte d’Appello di Firenze, 27 marzo 1952). La Corte d’Appello di Perugia, con ordinanza del 16 febbraio 1973, dichiarò estinto il reato, in applicazione all’art. 2 del DPR n. 332 del 4 giugno 1966. Scalone, che risulta latitante nel dopoguerra, fu quasi sicuramente ucciso dai partigiani a Roccastrada nei giorni successivi alla Liberazione.

Liberale Scotti, ex vice questore, ricorse contro la sentenza alla Corte Suprema di Cassazione, che il 23 marzo 1948 la annullò per «difetto di motivazione in ordine alla partecipazione all’eccidio di Monte Bottigli» e rinviò il giudizio alla Corte d’Assise di Perugia, che il 18 febbraio 1949 lo condannò a 15 anni di reclusione, di cui due terzi condonati. Scotti ricorse in Cassazione anche per tale sentenza e il 23 giugno 1949 vide accolta dal Ministero di Grazia e Giustizia la domanda per la liberazione condizionale. Fu scarcerato il 7 novembre 1949.

I venti mesi della lotta armata erano stati troppi per le sofferenze e i lutti che ne derivarono,

ma troppo pochi perché potessero operare una rottura netta rispetto al passato

(G. De Luna, 2009)

ma troppo pochi perché potessero operare una rottura netta rispetto al passato

(G. De Luna, 2009)